Civita di Bagnoregio è un luogo surreale.

È facile innamorarsi di questo posto e della magia che emana.

Ancora oggi appare così a noi che vi arriviamo dalla vicina Bagnoregio: come un’isola sospesa nel vuoto, un piccolo lembo di terra protetto tutt’intorno da una vista senza confini dove poche case sono collegate al resto del mondo da un lungo e stretto ponte percorribile solo a piedi.

Il ponte pedonale e

un giardino privato | ©Fabio Magno

Civita di Bagnoregio è un luogo dalla bellezza struggente e straordinaria. Il borgo, asserragliato con le unghie e con i denti allo sperone tufaceo, è anche conosciuto come la Città che muore.

Così lo definì Bonaventura Tecchi nel 1942 nel suo racconto Antica terra.

Siamo nella Tuscia, a quasi due ore di auto da Roma e una trentina di km a nord di Viterbo (leggi qui, ti raccontiamo del suo cuore medievale).

Scorci di Civita

©Fabio Magno

La passeggiata è un po’ impegnativa per il semplice fatto che Civita si può raggiungere solo a piedi.

Ma val la pena, per comprendere l’unicità di questo borgo e la sua straordinaria capacità di resilienza.

Siamo stati più volte a Civita di Bagnoregio negli ultimi 20 anni. La prima volta – era autunno e tirava una tramontana da tagliare la faccia – era davvero la Città che muore. Ruderi e vegetazione incolta, portoni sbarrati e pericolo di crolli un po’ ovunque. Deserta e spettrale.

L’amministrazione comunale di Bagnoregio si è spesa tantissimo perché Civita potesse rinascere.

Un dei tanti gatti del borgo | ©Fabio Magno

Sei amante dei gatti? Perché Civita, la città che muore, è in realtà viva e vegeta ed è anche il regno dei gatti. Sono tantissimi! Ho cominciato a contarli, perdendo più volte il conto. Tutti molto indifferenti perché abituati ai tanti umani che lì passano e cercano di avvicinarli.

E oggi appare ai nostri occhi come un piccolo gioiello: amorevolmente curato, accoglie il visitatore a braccia aperte con la voglia di condividere la sua storia, il suo territorio così particolare e la sua voglia di non arrendersi.

Ingresso e

angoli fioriti | ©Fabio Magno

La valle dei Calanchi

Uno dei motivi per visitare Civita di Bagnoregio è la suggestiva valle dei Calanchi.

La storia del borgo ed il suo avvenire sono profondamente legati a questo territorio formato da una base di sabbia ed argilla su cui, in ere geologiche antiche, si sono depositati materiali vulcanici, come il tufo.

La Tuscia infatti nasce dall’attività vulcanica di tre sistemi: quello vulsino che ha generato anche il vicino lago di Bolsena, quello cimino e quello vicano (leggi qui la nostra passeggiata lungo le sponde del lago di Vico).

Questa composizione del terreno però, nei millenni, ha subito l’effetto dell’erosione continua e costante del vento e della pioggia. Hanno creato quelle caratteristiche creste che rendono il panorama di una bellezza struggente e malinconica.

Anche se non siamo geologi, riusciamo ad apprezzare la meraviglia dei vari strati che compongono lo sperone su cui Civita pare incastonata come una rara pietra preziosa. I primi 70/80 metri costituiscono la base argillosa su cui si è depositato il tufo prodotto dall’attività vulcanica del sistema vulsino.

La natura di questo territorio è croce e delizia del borgo. Alla sua base infatti due corsi d’acqua, il Rio Chiaro e il Rio Torbido, operano una continua azione di erosione, a cui si somma quella degli agenti atmosferici.

Il colle di tufo su cui si innalza Civita si sta sgretolando, inevitabilmente e costantemente, da secoli. E nonostante gli interventi di contenimento operati dall’uomo, lo continua a fare – sembra – per 7 cm ogni anno.

Storia di Civita di Bagnoregio

La storia di Civita è legata indissolubilmente a quella di Bagnoregio, di cui oggi è frazione. Perché il borgo, anticamente conosciuto come Bagnum Regis era composto da 3 contrade: Civita, Rota e Mercato che le collegava.

Il nome Bagnoregio, secondo la tradizione, risalirebbe al re longobardo Desiderio che, bagnatosi nelle acque termali della zona, ne sarebbe uscito guarito dai suoi mali.

Cappella della Madonna del Carcere e

memorie antiche | ©Fabio Magno

La fondazione dell’abitato è di origine etrusca e risale almeno al VI a.C. Il luogo infatti occupa una posizione strategica sulle principali vie di comunicazione verso la maggiore delle città etrusche, Volsinii, l’odierna Orvieto.

Numerose testimonianze della presenza etrusca sono oggi scomparse a causa dei crolli. Ma ne restano sicuramente due: la grotta di San Bonaventura e il Bucaione, un tunnel sotterraneo che collega il borgo alla valle dei Calanchi.

Rupe tufacea e

reperti | ©Fabio Magno

Già agli Etruschi dobbiamo importanti lavori di canalizzazione delle acque piovane e di contenimento deli torrenti. Ripresi poi dai i Romani, quando subentreranno, nel 265 a.C. nel dominio di queste terre.

Questo testimonia come l’erosione della roccia sia un problema da sempre per questo territorio.

Alla dominazione romana segue quella di Goti, Bizantini e Longobardi. Nel 600 Bagnum Regis compare nell’elenco delle sedi episcopali. È il 774 quando la città entra a far parte del Patrimonio di Pietro, donata dai Franchi al Papa.

Nel Quattrocento, due eventi dimostrano l’eccezionale valore della popolazione. La ribellione del 1457 contro i Monaldeschi, i feudatari che amministravano queste terre in maniera poco illuminata. E la resistenza all’assedio di Carlo VIII del 1494.

Ciononostante papa Alessandro VI, poco riconoscente dell’atto valoroso, pone la città sotto il regime dei cardinali-governatori, mettendo fine alle libertà comunali. Vi rimarrà fino al 1612, passando poi sotto il controllo della Delegazione Apostolica di Viterbo.

Palazzi di

Civita | ©Fabio Magno

È solo nel 1870 che entra a far parte del Regno d’Italia, dopo essere stata teatro di scontri fra garibaldini e truppe pontificie.

I due grandi terremoti

Due grandi eventi sismici segnano indelebilmente la storia della città. Il primo risale al 10 giugno 1695. Talmente potente da creare il dirupo che oggi divide Civita da Bagnoregio.

Resti di antichi crolli

©Fabio Magno

Con il terremoto scompare la contrada Mercato. I danni furono tali da trasferire la sede episcopale da Civita alla contrada di Rota così come gran parte della popolazione.

Nel 1765 a causa di un secondo terremoto, crolla la strada che collegava Civita e Rota.

Dettagli

©Francesca Boccini

Questi due eventi hanno minato la stabilità e la sicurezza del borgo ormai arroccato sullo sperone che, nel frattempo, è costantemente soggetto a erosione. Nonostante tutto il paese non viene completamente abbandonato. Qualcuno strenuamente resiste.

Lo sanno anche i tedeschi che, nel 1944, fanno saltare in aria il ponte costruito per collegare Civita al territorio. Verrà ricostruito nel 1965.

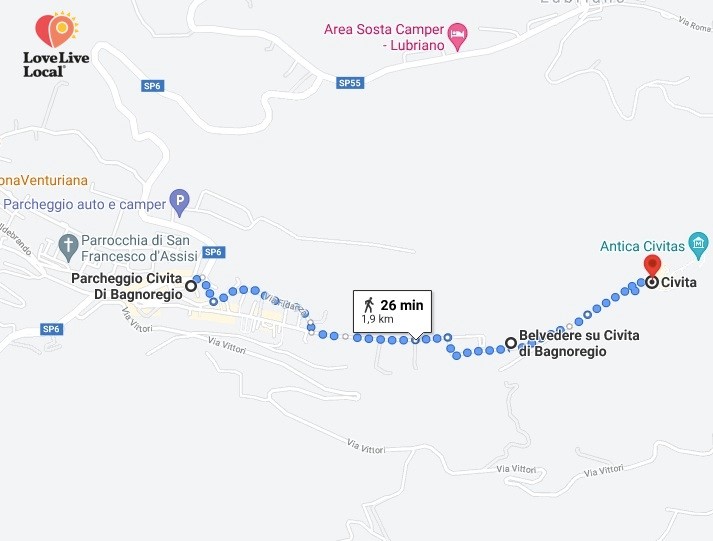

Civita di Bagnoregio – Il percorso

Abbiamo lasciato l’auto in uno dei parcheggi di Bagnoregio.

Nei giorni di maggiore affluenza (sabato, domenica e festivi) consigliamo di parcheggiare a piazzale Battaglini dove è attiva una biglietteria e dove parte la navetta gratuita per il Belvedere.

Civita dal Belvedere | ©Fabio Magno

Da qui si gode una vista strepitosa su Civita e la valle dei Calanchi.

Immagina poi di arrivarci alle prime luci dell’alba, quando ancora la nebbia bassa non si è diradata, quasi che, in quelle nuvole avesse le sue fondamenta.

Solitaria e affascinante, come un diamante incastonato nella roccia, Civita mostra così la sua naturale forza e la sua unicità.

Dentro e

fuori dal borgo | ©Fabio Magno

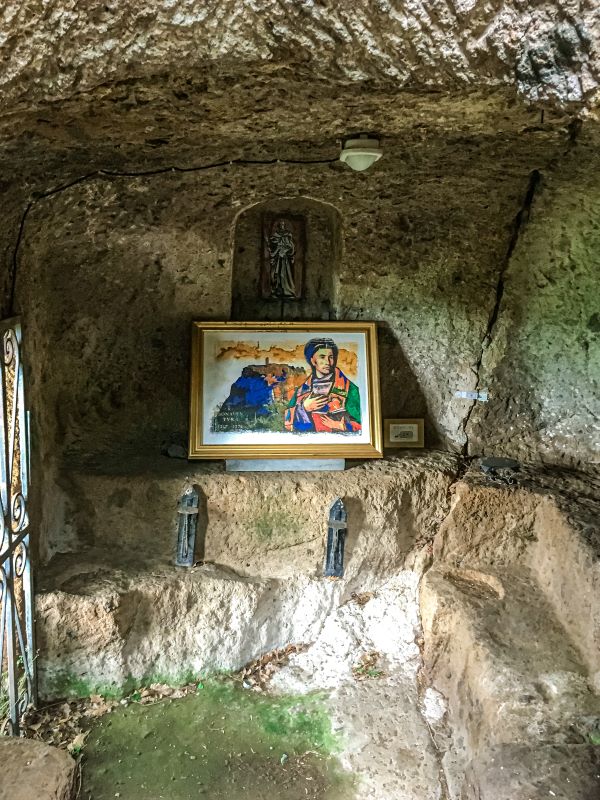

Dal Belvedere, si scende alla Grotta di San Bonaventura.

La Grotta di San Bonaventura

La tradizione racconta che tra il 1217 e il 1221, in questo borgo nasce Giovanni Fidanza. Ancora bambino si ammala gravemente. Qui San Francesco aveva fondato una comunità dove trascorreva dei periodi di ritiro e preghiera. Così la mamma di Giovanni prega il Santo di guarirlo, promettendo che avrebbe seguito le sue orme.

Si racconta che San Francesco, finito di pregare per lui, gli avesse augurato in latino bona ventura. Il bambino guarì, entrò nell’Ordine con il nome di Bonaventura, diventando un personaggio di spessore. Filosofo e teologo, ascendendo tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica, è stato nominato Dottore della Chiesa. Ma è anche ricordato come uno dei pensatori più illustri della sua epoca, amico di Tommaso d’Aquino e professore alla Sorbonne di Parigi.

Grotta di

San Bonaventura | ©Fabio Magno

Secondo la tradizione in questa grotta, che in realtà è una tomba a camera etrusca, San Francesco guarì il piccolo Fidanza.

Mercatello

Scendendo da Belvedere, si giunge a Mercatello (dove si trova la biglietteria attiva nei giorni feriali). Qui, nel 2007, è stata sistemata una statua di Alessio Paternesi dedicata a Bonaventura Tecchi. Scrittore, saggista e germanista, Tecchi nasce a Bagnoregio nel 1896. Durante la battaglia di Caporetto viene ferito, catturato ed internato nel campo di Celle-Lager insieme a Gadda, Corsanego e Ugo Betti.

Dopo la seconda guerra mondiale, oltre all’attività intellettuale, si dedica alla rinascita del patrimonio storico della Tuscia insieme a Giuseppe Cesetti. Il suo legame ed amore per questa terra si ritrova nelle parole incise sul basamento della statua, tratte dal suo racconto del 1942 Antica terra.

Civita di Bagnoregio – Il ponte

Del ponte abbiamo già detto qualcosa. È l’unica via di accesso al borgo. 300 metri da farsi in inesorabile salita. Un ponte risultava già nel 1923, quando a seguito di frane smottamenti e terremoti anche l’unica strada di accesso a Civita era andata distrutta. Le truppe tedesche in ritirata lo danneggiarono tanto che nel 1965 fu realizzato uno nuovo in cemento armato.

Alcuni raccontano di una leggenda. A seguito di un crollo del ponte, il diavolo si sarebbe manifestato offrendo alla popolazione il suo aiuto per ricostruirlo. In cambio chiedeva l’anima della prima persona che lo avrebbe attraversato. Un contadino, pensando di essere più furbo del diavolo in persona, avrebbe mandato il suo cane, facendolo infuriare. Il cane sarebbe stato trasformato in mostro che avrebbe divorato il contadino.

Pergolati e

case di Civita | ©Fabio Magno

La leggenda ha molti punti in comune con quella del ponte del diavolo di Civita Calabria. Forse il toponimo simile ha creato un po’ di confusione.

Porta Santa Maria

Si accede al borgo di Civita dall’unica porta rimasta oggi in funzione. Una volta erano 5. La porta è anche detta Cava perché la prima apertura fu realizzata dagli Etruschi scavando direttamente nella roccia di tufo.

Porta Santa Maria

©Fabio Magno

Il suo aspetto caratterizzato dall’arco gotico risale al medioevo e in seguito è stata arricchita da alcuni elementi che più che decorativi, hanno un forte valore simbolico.

Dopo la rivolta contro i Monaldeschi, di cui gli abitanti rasero al suolo il castello della Cervara, furono aggiunti i due leoni ai lati dell’arco.

Le due fiere stringono tra gli artigli delle teste umane, a memoria degli oppressori abbattuti.

I leoni sulla porta

©Fabio Magno

Il borgo

Entrati nel borgo, si resta rapiti da un’atmosfera sospesa nel tempo e dalla bellezza dei particolari. Non ci sono capolavori celebri, palazzi famosi o monumenti nazionali.

Civita più che essere vista, deve essere assaporata girovagando per i suoi vicoli che, inevitabilmente, terminano con affacci mozzafiato sulla valle.

Puntellata di fiori e piante che colorano il monotono colore del tufo, il borgo ci regala scorci da cartolina e piazzette deliziose. Dietro cancelli e portoni si nascondono piccoli giardini e terrazzini che sembrano angoli di paradiso sospesi sul verde della valle e i calanchi che creano scenografiche quinte naturali.

Case e

giardini privati | ©Fabio Magno

La resilienza dei pochi abitanti, l’amore di chi ha investito nel borgo aprendo un’attività e l’impegno dell’Amministrazione che col biglietto d’ingresso a Civita, reimpiega i guadagni per la conservazione e valorizzazione del paese stesso, han fatto sì che guadagnasse il titolo di uno dei Borghi più belli d’Italia.

C’è gran fermento anche per la sua candidatura a Patrimonio dell’Umanità. Nel 2022 potrebbe diventare realtà.

Torniamo al nostro percorso. A Etruschi e Romani dobbiamo l’impianto urbanistico di Civita. Mentre i palazzi fra cui oggi ci perdiamo, sono medievali e rinascimentali.

Ingressi e

palazzetti | ©Fabio Magno

Non manca il tipico profferlo che abbiamo incontrato già in altri borghi della Tuscia, come a Viterbo e a Vitorchiano (leggi qui la nostra passeggiata nel borgo “sospeso”).

Piazza di San Donato

La piazza è il centro e cuore del borgo di Civita. Palcoscenico di uno degli eventi della tradizione civitonica più amati: il Palio della Tonna.

Nella prima domenica di giugno, in occasione della Madonna Liberatrice, e la seconda domenica di settembre, in occasione del Santissimo Crocefisso, si svolge il palio della Tonna. È il momento che sancisce il forte legame tra l’uomo e l’asino che fin dall’antichità era il mezzo più diffuso per raggiungere il borgo.

Si chiama della Tonna ovvero della rotonda (in dialetto) perché i fantini in sella al proprio asino devono compiere tre giri della piazza.

Scorci suggestivi

©Fabio Magno

Chiesa di San Donato

Sulla piazza è protagonista la chiesa di San Donato, una volta sede episcopale. Il primo edificio risalirebbe al V secolo e sarebbe stato innalzato sui resti di un tempio pagano.

Ancora oggi mantiene alcune caratteristiche dell’impianto romanico, nonostante una profonda ristrutturazione cinquecentesca. In quell’occasione venne innalzato il nuovo presbiterio e la facciata.

Al suo interno presenta la suddivisione in tre navate e conserva alcuni manufatti di pregio tra cui un affresco attribuito alla scuola del Perugino e un Crocefisso ligneo del ‘400 della scuola di Donatello.

È uno dei tesori di Civita. Oggetto di devozione locale, protagonista della secolare processione del Venerdì Santo, viene trasportato lungo il percorso adagiato in una bara. E si dice debba rientrare a Civita entro la mezzanotte per non essere acquisito dai bagnoresi.

Affresco di Madonna con Bambino e

altri particolari | ©Fabio Magno

La tradizione vuole che, nel corso di una terribile epidemia, una pia donna si recasse ogni giorno al cospetto del Crocefisso per chiedergli di mettere fine alla tragedia in corso. Finché un giorno il Crocefisso rispose che sarebbe finita di lì a poco. Così avvenne. Nello stesso giorno in cui l’epidemia si spense, lo fece anche la pia donna.

Accanto alla chiesa, il campanile in cui sono inglobati due sarcofagi etruschi in basalto e l’arco di accesso a piazza del Vescovado.

Portone in piazza del Vescovado

e campanile | ©Fabio Magno

Museo Geologico e delle Frane

Per chi voglia comprendere ancor di più lo stretto legame fra Civita ed il territorio che la circonda, all’interno del rinascimentale palazzo degli Alemanni si trova il Museo Geologico e delle Frane.

Attraverso un percorso che si snoda in quattro sale si ripercorre la formazione e l’evoluzione della valle dei Calanchi, la storia geologica del territorio fra Bagnoregio e la valle del Tevere, ma anche la storia di Civita e gli interventi per monitorare e contrastare i fenomeni di erosione che la affliggono.

La Casa di Bonaventura

Dalla chiesa di San Donato, seguendo il vicolo contrassegnato San Bonaventura su maiolica, si arriva a quel che resta, secondo la tradizione, della casa natale del Santo.

Vicoli intorno alla piazza e

verso la casa di San Bonaventura | ©Fabio Magno

È un angoletto poetico di Civita, verdeggiante e curato. Un’edicola ricorda dove una volta era la casa. Nel Cinquecento vi era stata eretta una chiesa che a causa dei due grandi terremoti e dei successivi crolli delle pareti dello sperone tufaceo, venne definitivamente abbandonata nel 1826.

Vicolo della casa di Bonaventura e

edicola votiva | ©Fabio Magno

Civita di Bagnoregio è un luogo veramente surreale. Forse oggi che il Covid 19 ha arrestato il grande afflusso turistico, ancora di più. Ma la sua essenza di paese che resiste, la secolare lotta dell’uomo contro l’incessante opera della natura resta la sua caratteristica.

Angoli suggestivi

di Civita | ©Fabio Magno

Ed è stato bello vedere come in questi 20 anni, ad ogni visita, la città che muore si sia trasformata in città rinata. La prima volta che ci siamo stati non c’era neanche un bar. Oggi c’è l’imbarazzo della scelta. Botteghe di prodotti locali, aperitivi, ristoranti anche per i palati più esigenti.

Particolari e

vicoletti da non perdere

Il paese semideserto, dove c’era una sola bottega di vendita di olio locale, non esiste più. Al suo posto c’è un incantevole borgo che ci accoglie e braccia aperte.

Se a questa visita vuoi abbinare un altro luogo meraviglioso ed insolito, leggi Bomarzo: dal Parco dei Mostri al Sacro Bosco.

Civita di Bagnoregio – I sapori nei dintorni

Tra la ricca offerta di osterie, enoteche e ristoranti a Civita, abbiamo scelto di mangiare all’Osteria al Forno di Agnese e siamo stati benissimo: coccolati e ben consigliati dallo staff. Abbiamo mangiato nel patio dove a primavera è protagonista il grande glicine. Nella loro cucina c’è tanta attenzione ai prodotti locali e alcune chicche tradizionali. Non mi sono fatta sfuggire il pollo alla civitonica e non ho sbagliato: è uno dei loro vanti!

Civita di Bagnoregio – Info utili

Ecco quanto ti serve per programmare la tua passeggiata a Civita di Bagnoregio. Desideri saperne più? Commenta qui sotto o contattaci sui social! Apri la mappa qui sotto e ottieni il percorso per il parcheggio.

Elenco delle aree di sosta. A Bagnoregio è possibile parcheggiare in diversi spazi, per lo più a pagamento con tariffe che variano da € 0,50 a 2 a seconda della zona. Il centro storico è chiuso al traffico il sabato e la domenica.

L’ingresso al borgo di Civita di Bagnoregio dalle ore 9 alle 18 è regolamentato con biglietto da € 5. È possibile acquistarlo online prima della visita.

Museo Geologico e delle Frane. Orario estivo (1 giugno/31 agosto): aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle13:30 e dalle 14:00 alle 18. Orario invernale (1 settembre/31 maggio) aperto dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 13.30 e dalle 14:00 alle 17:30. Biglietto € 3 (venerdì, sabato, domenica e festivi da farsi contestualmente al biglietto d’ingresso al borgo).

Ti è piaciuta la nostra visita a Civita di Bagnoregio?

Ecco le nostre tips local in giro per Roma, o per un Fuori Porta da provare!

Cerchi altre idee per altri luoghi da visitare?

Raccontaci la tua: commenta qui o contattaci sul nostro profilo Instagram o la pagina Facebook!

Usa #LoveLiveLocalIta #Localtrotters

♥️