Il Celio è uno dei luoghi più affascinanti di Roma. Una visita bella e una passeggiata facile dove i turisti non sono mai troppi ed è possibile visitare in tutta tranquillità nel cuore della Città eterna.

La visita al Celio è stata la nostra ultima passeggiata prima del lockdown.

Un bellissimo sabato pomeriggio che più che d’inverno, sapeva già di primavera.

Visita al Celio – L’arco di Dolabella

Il nostro itinerario del Celio inizia in via della Navicella, sotto l’Arco di Dolabellae et Silani.

Oggi è conosciuto semplicemente come Arco di Dolabella.

L’arco ha origine dal restauro della Porta Caelimontana, una delle porte che si aprivano lungo la cinta muraria più antica di Roma, la Serviana.

Arco di Dolabella, esterno | © Francesca Boccini

Arco di Dolabella, interno | © Francesca Boccini

Nel 10 d.C., i due consoli Publius Cornelius Dolabella e Caius Iulius Silanus trasformano la vecchia apertura in blocchi di tufo in questo arco in travertino. Resta a testimonianza l’iscrizione in uno dei blocchi superiori. L’arco subisce un’ulteriore trasformazione nel 211: diventa sostegno dell’Arcus Neroniani, un ramo secondario dell’Aqua Claudia.

La finestrella che si apre nella parte superiore appartiene ad un locale di due piccole stanze (visitabile).

Qui, secondo la tradizione, San Giovanni de Matha ha vissuto i suoi ultimi anni di vita. Il santo aveva fondato l’Ordine dei Trinitari, titolari della piccola chiesa di San Tommaso in Formis, qui accanto.

L’arco di Dolabella era alto, in origine, 6 metri e mezzo. Oggi l’arco è alto 4 metri e mezzo a causa del rialzamento del piano stradale: questa è la dimostrazione del detto “Roma è fatta a strati”: ovvero per secoli si è costruito il nuovo sulle fondamenta del vecchio.

Imboccando via di San Paolo della Croce giungiamo nella piazza dei Santi Giovanni e Paolo, dove il tempo sembra essersi fermato al medioevo.

Visita al Celio – Basilica dei Santi Giovanni e Paolo

La piazza prende il nome dall’omonima basilica che vi si affaccia insieme al convento ed al campanile. Osserviamo il campanile: si nota alla base un materiale ed un colore diverso. Si tratta dei resti del basamento del Tempio del Divo Claudio. Nell’antichità questo spettacolare edificio occupava tutta la parte settentrionale del Celio ed affacciava sulla piana dove oggi è il Colosseo.

L’esterno

La basilica dei Santi Giovanni e Paolo è una delle più suggestive di Roma.

È chiamata anche chiesa dei Lampadari per la presenza di 22 grandi lampadari di cristallo. Appartenevano al Waldorf Astoria Hotel e sono stati donati dal cardinal Spellman, già arcivescovo di New York e titolare della chiesa, negli anni ’50 del Novecento.

La prima menzione della basilica risale all’epoca di papa Leone I (440 – 461) come Titulus Pammachii.

Secondo la tradizione, la chiesa venne eretta dal senatore Bisante o da suo figlio Pammachio sul luogo del martirio di Giovanni e Paolo. Erano due ufficiali romani e cristiani, perseguitati dall’imperatore Giuliano l’Apostata che li fece uccidere e seppellire nelle loro case, proprio sotto l’edificio.

Nel 1887, al di sotto della basilica è rinvenuto un gruppo di case del I – III secolo.

Sono interrate a seguito di un crollo in epoca medievale. Vengono poi riscoperte dall’allora rettore Padre Germano di San Stanislao dei Padri Passionisti i quali, ancora oggi, reggono la basilica. Si tratta delle Domus romane del Celio, un sito archeologico visitabile.

Saccheggiata ed incendiata prima dai Visigoti (410) poi dai Normanni (1084), semidistrutta dal terremoto del 442, la basilica versava in condizioni precarie.

Tra XI e XIII secolo si procedette con drastici interventi di ricostruzione.

- Per volontà del cardinal Teobaldo si edifica il monastero ed inizia la costruzione del campanile, portati a compimento dal cardinal Giovanni di Sutri (1099 -1118).

- A papa Pasquale II dobbiamo la costruzione del portico ad otto colonne con capitelli in stile ionico in memoria dell’antico nartece.

Portico | ©Fabio Magno

- A papa Onorio III si deve la sopraelevazione della galleria sul portico, l’aggiunta della loggetta sulla parete esterna dell’abside e la realizzazione del portale. È un’elegante ingresso in stile cosmatesco, sormontato da un’aquila e affiancato da due leoni, simbolo della chiesa militante.

Nel portico, due colonne della basilica originale sono ancora visibili, con intradosso affrescato.

L’interno

L’interno presenta un’ampia e scenografica navata centrale divisa dalle due laterali da una di colonne antiche, addossate a pilastri nel Settecento.

Il restauro settecentesco ha modificato completamente l’aspetto interno.

Successivamente a questo, si sono aggiunte le false specchiature di marmi colorati (1911) tanto che oggi, solo l’impianto basilicale ci ricorda le origini paleocristiane di questa chiesa.

Della decorazione medievale restano alcune porzioni del pavimento in stile cosmatesco ed un affresco del 1255 raffigurante Cristo e sei apostoli in un portico.

L’affresco non è facilmente accessibile. Si trova all’interno di una porticina nella cappella del Santissimo Sacramento, in fondo alla navata sinistra.

Porticina | © Francesca Boccini

Luogo martirio | © Fabio Magno

Soffitto | © Francesca Boccini

Sull’altare maggiore, all’interno di un’antica vasca in porfido, sono conservate le reliquie dei santi martiri.

Mentre, nella navata centrale, è la lastra marmorea che indica il luogo del martirio dei Santi.

Il soffitto a cassettoni è cinquecentesco.

Grazie agli interventi voluti dai padri Passionisti negli anni ’50, oggi la facciata ha recuperato in parte il suo aspetto paleocristiano.

La galleria sul portico è stata ridotta ad un solo piano.

La polifora a cinque archi su colonne antiche, con capitelli corinzi di riuso è così tornata visibile, nella parte superiore.

Contrafforti sul Clivo di Scauro | © Francesca Boccini

Dettaglio dei Contrafforti | © Francesca Boccini

Riprendiamo la nostra passeggiata. Procediamo in discesa lungo il Clivo di Scauro.

Si tratta dell’unica strada di Roma, il cui tracciato sia rimasto inalterato.

Le Domus romane del Celio

Ci troviamo in un punto molto suggestivo, dove la strada passa sotto una serie di contrafforti medievali. Sono stati costruiti nel momento in cui le facciate delle Domus romane sono state ha inglobate dalla basilica.

Qui possiamo infatti vederne le finestre e gli archi murati.

Domus romane | ©Fabio Magno

Dettagli | ©Francesca Boccini

Ingresso | ©Francesca Boccini

Qui si trova l’ingresso delle Domus del Celio. Il sito deve ancora riaprire alle visite.

Proseguendo, alla nostra sinistra, troviamo un imponente ingresso in stile barocco con la dedica a Scipione Borghese. Dirigiamo verso la piazza. Vi sveleremo a breve di cosa si tratta.

Visita al Celio – I 3 oratori

La chiesa di San Gregorio al Celio domina, dall’alto della sua scenografica scalinata seicentesca, l’omonima piazza.

La prima costruzione a sorgere su questo terreno in realtà è stato il monastero di Sant’Andrea, voluto da Gregorio Magno nel VI secolo. Nato dalla nobile famiglia degli Anicii, fu praefectus urbis. Si convertì alla vita monastica nel 575 e venne eletto papa il 3 novembre 590.

Il monastero di Sant’Andrea fu un centro spirituale molto attivo fin dalle sue origini, passato di mano attraverso vari ordini religiosi, venne definitivamente demolito nel 1573.

Restano a testimonianza della sua esistenza i soli muri perimetrali per segnare il confine della proprietà ed i 3 oratori: di Sant’Andrea, di Santa Barbara e di Santa Silvia, sottoposti all’inizio del Seicento ad profondo restauro voluto dal cardinal Cesare Baronio.

Vi ricordate il bel portale barocco sul Clivo di Scauro? Ecco. Quello era il punto da cui, nel Seicento, vi si accedeva, attraversando l’abside tardo antica della Biblioteca di Agapito.

Biblioteca di Agapito, esterno | ©Francesca Boccini

Interno della biblioteca | ©Francesca Boccini

Per trovarli aperti, vi consigliamo di programmare la visita al Celio il sabato o la domenica mattina.

Sono ambienti di una bellezza straordinaria.

Oratorio Sant’Andrea

L’oratorio di Sant’Andrea è il più antico dei tre. Secondo la tradizione, è costruito sulla casa paterna di San Gregorio.

Gli affreschi risalgono ai primi del Seicento e sono opera di:

- Guido Reni ai lati della pala d’altare e sulla parete sinistra

- Domenichino sulla parete destra

- Giovanni Lanfranco in controfacciata.

Molto bello il soffitto ligneo a cassettoni del 1607. Dalla porta sulla parete destra si accede alla Biblioteca di Agapito.

Oratorio di Sant’Andrea | ©Francesca Boccini

Guido Reni | ©Francesca Boccini

Domenichino | ©Francesca Boccini

Oratorio Santa Barbara

L’oratorio di Santa Barbara è detto anche Tricliunium pauperum, cioè mensa dei poveri.

Secondo la tradizione, infatti, era qui che San Gregorio serviva ogni giorno il pasto a dodici poveri, proprio sul tavolo al centro della cappella.

Oratorio di Santa Barbara, triclinio | ©Francesca Boccini

Oratorio di Santa Barbara | ©Francesca Boccini

Secondo la leggenda, durante una terribile pestilenza che imperversava su Roma, si era presentato un tredicesimo ospite a questa tavola: l’Arcangelo Michele.

Rinfoderando la sua spada, comunicava al papa la fine della terribile epidemia.

In ricordo di questo evento miracoloso, ogni Giovedì Santo fino al 1870, i papi hanno continuato a servire il pasto a tredici poveri.

Alcuni vorrebbero far risalire a questo evento la superstizione di non sedersi “mai in tredici a tavola”. Ovvero che non si ripetesse ciò che era avvenuto per volontà divina.

Triclinio, dettaglio | ©Fabio Magno

Triclinio | ©Fabio Magno

Gli affreschi sulle pareti sono di Antonio Vivarini detto il Sordo. Raffigurano scene della vita del papa santo e risalgono anch’essi ai primi anni del Seicento.

L’oratorio di Santa Silvia, infine, conserva un affresco absidale che raffigura Concerto degli angeli di Guido Reni.

Visita al Celio – Chiesa di San Gregorio al Celio

L’aspetto attuale della facciata della chiesa di San Gregorio è un bell’esempio di barocco romano.

Lo si deve al cardinal Scipione Borghese, come ricorda l’iscrizione che divide ordine inferiore e superiore. Così come i simboli araldici della sua famiglia sopra gli ingressi: l’aquila sul centrale ed i draghi sui laterali. Il restauro della facciata è opera di Giovan Battista Sorìa, mentre quello interno di Francesco Ferrari.

Atrio porticato | ©Fabio Magno

Atrio, ingresso | ©Fabio Magno

Sepoltura | ©Fabio Magno

Una volta passato l’arco si accede all’atrio che, durante il restauro seicentesco, è stato arricchito del portico sui quattro lati, con colonne e pilastri di riuso provenienti dalla chiesa cinquecentesca.

In questo spazio hanno trovato sepoltura diversi personaggi illustri e diplomatici del passato.

L’interno di San Gregorio al Celio si presenta a tre navate divise da sedici colonne antiche alternate a pilastri, con ricche decorazioni a stucco e diverse opere pittoriche settecentesche.

Si sono in parte salvati dal profondo restauro alcune porzioni dell’originario pavimento cosmatesco. In fondo alla navata destra troviamo la cappella di San Gregorio con la cattedra del Santo. È una seduta in marmo di epoca romana, datata al I secolo a.C.

Cattedra di San Gregorio Magno | ©Francesca Boccini

Dettaglio | ©Francesca Boccini

Attraverso una piccola apertura si accede al cosiddetto lettuccio di San Gregorio.

Si tratta probabilmente della cella del santo: secondo la leggenda, riposava su un giaciglio in pietra, oggi visibile dietro una grata.

Di particolare pregio, in fondo alla navata sinistra, la cappella Salviati. La sua costruzione fu affidata a Francesco da Volterra nel 1593 e portata a compimento da Carlo Maderno nel 1600. La decorazione è opera di Giovan Battista Ricci.

Da non perdere

- Sulla parete sinistra il ciborio marmoreo di Andrea Bregno del 1469. Decorato a bassorilievo con Madonna in trono con Bambino circondata da angeli, nelle nicchie laterali Sant’Andrea apostolo e San Gregorio, nei tondi soprastanti Vergine e angelo nunziante. Al di sopra la processione di Castel Sant’Angelo, in quella inferiore è andato perduto il paliotto d’altare; restano due nicchie laterali con Santa Silvia e San Benedetto. Un altro esempio perfettamente conservato di cui abbiamo parlato è nella Basilica della Madonna della Quercia a Viterbo.

- Sulla parete destra l’antico affresco miracoloso di Madonna con Bambino. Attraverso il quale, secondo la leggenda, avrebbe parlato San Gregorio. Oggi sostituito da una copia.

Cappella Salviati | ©Francesca Boccini

Affresco miracoloso | ©Fabio Magno

Completava la decorazione della cappella una tavola d’altare di Annibale Carracci.

Come tante altre opere, venne trafugata dalle truppe napoleoniche alla fine del Settecento. Se n’è persa traccia in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale.

Visita al Celio – Circo Massimo

Riprendiamo la nostra discesa per giungere a quello che era lo stadio circense per eccellenza dell’antichità romana: il Circo Massimo.

Scendiamo dal colle Celio e arrivamo nella piana fra Aventino e Palatino.

Qui ebbe luogo il ratto delle Sabine, uno dei primi mitici eventi della città di Roma.

Il Circo Massimo è stato edificato con strutture mobili in legno già all’epoca di Tarquinio Prisco, prima metà del VI secolo a.C. La conformazione definitiva – i cui resti sono giunti fino a noi – spetterebbe a Traiano nel II secolo d.C.

Il Circo Massimo di Roma era uno stadio con una capienza per 300.000 spettatori. Le dimensioni sono imponenti: lungo oltre 600 metri e largo 140 metri. Il Circo Massimo è il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi di Roma.

La nostra passeggiata passa per il lato curvo meridionale dell’emiciclo. Lì è ancora oggi visibile, la Torre della Moletta. Il suo nome deriva dal fatto che, in origine, era addossata ad un mulino azionato dalle acque del Fosso di San Giovanni, che attraversava la piana tra Aventino e Palatino.

Questo fossato era noto ai Romani col nome di Aqua Iulia o Aqua Circuli. Lo scavo del fosso risalirebbe al 46 a.C. , voluto da Giulio Cesare per preservare gli spettatori, durante una finta battaglia ed una caccia.

La torre è di proprietà della famiglia Frangipane almeno dal 1145.

Secondo la tradizione, qui San Francesco d’Assisi ha soggiornato nel suo ultimo viaggio a Roma, ospite di Iacopa dei Normanni, vedova di Graziano Frangipane.

Da qui, alzando lo sguardo si stagliano davanti a noi le vestigia della Domus Severiana, costruite fra la fine II e inizio III secolo, sul Palatino.

Ma questa è un’altra passeggiata.

Visita al Celio – I sapori nei dintorni

Se intendete programmare la visita al Celio nel fine settimana, vi consigliamo di proseguire su via dei Cerchi fino a via di San Teodoro.

Qui, il sabato e la domenica fino alle 16, si tiene il mercato di Campagna Amica: un posto bellissimo dove potete trovare tante aziende agricole locali e produttori a km 0. Dalla frutta e verdura alla carne e pesce, passando ovviamente per formaggi e latticini, conserve, pane, dolci, birra e vino, tutte completamente di produzione laziale.

In periodo pre-covid c’era la possibilità di organizzarsi in loco per un pranzetto sfizioso con il Menù del Mercato. Ideato e preparato ogni week end da un produttore diverso, che si trasforma per l’occasione in “agrichef”. Ci propongono i piatti della tradizionale cucina romana, preparati con le eccellenze della produzione locale.

In alternativa ci si poteva far tentare dallo street food, sempre a km 0.

Tra le proposte: centrifughe e gelato, zuppe, panini, braceria, pesce fritto, polpette e patate alla piastra.

Certamente torneremo quanto prima a gustarci anche i Menù del Mercato.

Nel frattempo però i produttori si sono organizzati prevedendo un menù take away: cibo contadino da asporto.

Oggi, mantenendo la stessa filosofia, ogni fine settimana un produttore prepara un menu che possiamo gustarci a casa nostra.

Info utili

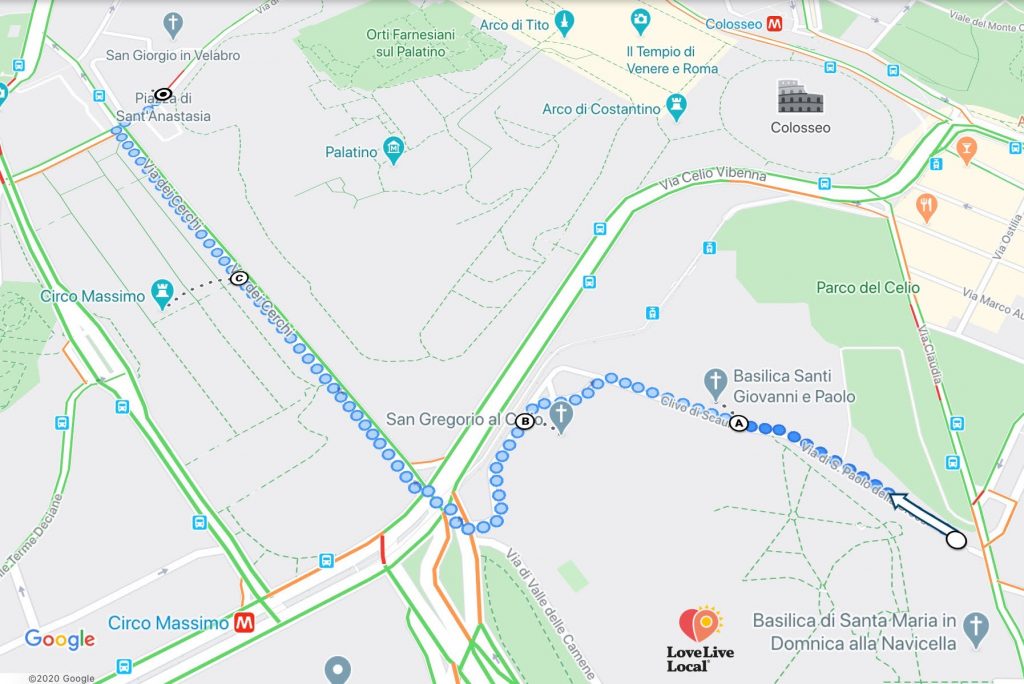

Ecco gli orari e i giorni per programmare la tua visita al Celio. Se desideri saperne più, commenta qui sotto o contattaci sui social! Apri la mappa e ottieni il percorso.

- Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Tutti i giorni tranne lunedì mattina e venerdì pomeriggio. Orario 9-12 e 16-18:30

- Tre oratori. Sabato e domenica. Orario 9:30-12:30

- Chiesa di San Gregorio al Celio. Tutti i giorni. Orario 9-13 e 15:30-19. Se trovate chiuso, suonate il campanello per visitare l’interno.

Ti è piaciuta la visita al Celio?

Cerchi idee per altri luoghi da visitare a Roma?

Ecco le nostre local tips in giro per Roma, o per un Fuori Porta da provare!

Commenta qui sotto o contattaci sui social!

#LoveLiveLocalIta #Localtrotters

❤️

1 commento

[…] In città […]

Comments are closed.