Una passeggiata poco impegnativa, ma ricca di atmosfere suggestive è la visita del Celio ed inizia a Santo Stefano Rotondo.

La basilica è immersa in uno spazio verde alberato, nascosta dietro le antiche mura dell’acquedotto di Nerone, e si presenta ai nostri occhi celando il suo vero fascino. Sei là fuori a guardare il portico, semplice, lineare e non hai la più pallida idea di cosa ti attenda al suo interno. Ricordati questa sensazione.

Visita del Celio – Santo Stefano Rotondo

Gestita fino al 1580 dai padri Paolini ungheresi, appartiene oggi al Pontificio Collegio Germanico-Ungarico.

Santo Stefano Rotondo è il più antico esempio a Roma di chiesa a pianta centrale. In origine presentava addirittura una rara pianta centrale a croce greca inscritta entro un cerchio (anzi, erano tre anelli concentrici).

Era un tipo di pianta molto utilizzata in epoca costantiniana per i martyria – luoghi di culto propri della tradizione paleocristiana, costruiti sulla tomba o sul luogo dell’uccisione di un martire – e riprendeva esempi illustri come la pianta della basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Santo Stefano Rotondo risale al V secolo, consacrata da papa Simplicio (468 – 483).

La chiesa è costruita sui resti di un tempio dedicato al dio Mitra, riportati alla luce nel 1975, e sui preesistenti Castra Peregrina, gli alloggi che ospitavano i soldati provenienti dalle province dell’Impero.

Detto ciò, torniamo al piccolo portico d’ingresso: a cinque archi su colonne antiche con capitelli tuscanici, realizzato nel XII secolo.

Il suo aspetto tipicamente medievale esalta, non preannuncia, la meraviglia che ci accoglie una volta entrati.

L’interno

L’interno è profondamente rimaneggiato ed emana ancora oggi un grande fascino e un’atmosfera profondamente mistica.

Uno spazio perfettamente circolare, suddiviso in due cerchi concentrici che con la sua perfetta simmetria e l’alternanza di vuoti e pieni ci dà un senso di leggerezza ed espansione dello spazio. La parte centrale di 22 metri di diametro è scandita da 22 colonne di recupero sormontate da capitelli ionici del V secolo. Le colonne sono diverse fra loro, perché provengono da vari edifici. Per questo motivo presentano basi di altezze diverse.

La zona centrale è sormontata da un tiburio alto 22 metri che poggia su un architrave che collega le colonne tra loro e rende armonico tutto lo spazio. La differenza di altezza tra la parte centrale e l’anello che le corre intorno (ambulacro) crea un contrasto di luci ed ombre che fa confluire lo sguardo e la nostra attenzione verso l’altare.

La pianta centrale della basilica, in origine, prevedeva tre cerchi concentrici: la zona centrale con l’altare maggiore e due ambulacri intorno che, tra porzioni coperte e scoperte, collegava tra loro i 4 bracci della croce greca. L’anello più esterno viene demolito nel XV secolo: rimangono a testimoniarne l’esistenza i 44 archi murati, oggi inclusi nelle pareti perimetrali.

Ambulacro | ©Francesca Boccini

Archi murati | ©Francesca Boccini

Pavimento a mosaico | ©Fabio Magno

L’aspetto originale della chiesa doveva essere sontuoso per la ricca decorazione interna.

Secondo le ricostruzioni degli esperti, era a mosaici e marmi preziosi che ricoprivano interamente le pareti ed il pavimento.

Una volta assorbito l’impatto emotivo iniziale, iniziamo a mettere a fuoco i dettagli.

La cappella

A sinistra dell’ingresso troviamo una delle attrattive della Basilica: la cappella dei Santi Primo e Feliciano.

Creata modificando uno dei bracci della croce greca con l’aggiunta di un’abside, quando papa Teodoro trasferisce qui le loro reliquie nel VII secolo.

Il mosaico absidale è di straordinaria bellezza: raffigura i due santi su un prato fiorito ai lati di una croce gemmata sormontata da un Cristo benedicente tutto su un fondo dorato. Al di sopra, la mano di Dio offre loro la corona del martirio.

Per il forte naturalismo e l’iconografia antica, il mosaico è attribuito alla mano di un artista bizantino.

Nei secoli, per ben due volte è necessario intervenire con importanti lavori, a causa del degrado in cui versa la basilica.

- Nel XII secolo, per volontà di papa Innocenzo II. Per consolidare la struttura, vengono tamponate 22 finestre del tamburo (alcune sono trasformate in bifore) e viene costruito un muro di tramezzo sorretto da due colonne con capitelli corinzi. Il portico d’accesso in uso ancora oggi risale a quest’epoca.

- Nel XV secolo, sotto Niccolò V. I lavori prevedono il rifacimento delle coperture, un pavimento rialzato e l’eliminazione dell’ambulacro esterno.

Consolidamento | ©Francesca Boccini

Pavimento originale | ©Francesca Boccini

Nel 1580 papa Gregorio XIII affida la chiesa al Collegium Germanicum, un istituto diretto dai Gesuiti e Santo Stefano Rotondo diventa un centro di studi e formazione. A quest’epoca risale la decorazione interna con la realizzazione del recinto ottagonale intorno all’altare centrale. I riquadri sono decorati da Antonio Tempesta con stemmi papali in stucco e 24 scene ad affresco con episodi della vita di santo Stefano, a simulare rilievi scultorei.

Recinto ottagonale | ©Francesca Boccini

Dettagli | ©Francesca Boccini

Storie di Santo Stefano | ©Francesca Boccini

Gli affreschi

Sulle pareti perimetrali, Nicola Circignani detto il Pomarancio e Antonio Tempesta realizzano un ciclo ad affresco. Il Martirologio si compone di 34 affreschi: un campionario di violenze ed efferatezze compiute sui primi santi della Chiesa. La cruda trattazione del tema è da ricollegare all’intento “didattico” che l’arte figurativa assume nel periodo della Controriforma.

Gli affreschi della basilica sono un monito per i giovani gesuiti che qui studiano e si preparano alle future missioni di evangelizzazione e per i fedeli che frequentano la chiesa.

Martirio di S. Margherita | ©Francesca Boccini

Martirio di S. Pietro d’Alessandria | ©Francesca Boccini

Da non perdere

- La cattedra su cui sedeva Gregorio Magno quando officiava la messa in questa chiesa. È giunta fino a noi privata di schienale e braccioli. Ne troviamo una in San Gregorio al Celio (ne parliamo in un’altra visita del Celio) ed una terza nella chiesa dei Santi Nereo ed Achilleo.

- Il tabernacolo ligneo, realizzato nel 1613 dal mastro fornaio svedese Johann Gentner, prezioso perché è uno dei modelli sopravvissuti per un progetto a pianta centrale della basilica di San Pietro.

Cattedra di San Gregorio | ©Francesca Boccini

Tabernacolo ligneo | ©Francesca Boccini

Uscendo dalla basilica si raggiunge a breve distanza piazza della Navicella, su cui affaccia Santa Maria in Domnica.

È conosciuta dai romani come chiesa della Navicella.

La chiesa non ha ancora riaperto, se non per la celebrazione quotidiana della messa.

Sarà sicuramente tappa di una delle nostre future passeggiate.

Visita del Celio – Fontana della Navicella

La Navicella giunta a noi è una copia di un originale romano che riproduceva in scala una galera, tipica imbarcazione romana. Delle origini della statua antica si narrano diverse leggende.

La storia narra di un ex-voto compiuto dai marinai della flotta imperiale.

Questi soldati erano di stanza a capo Miseno. Quando erano a Roma, si accampavano sul Celio presso i Castra misenatium.

In queste occasioni il reparto veniva impiegato al velarium, l’enorme tendone che copriva il Colosseo per riparare il pubblico da sole ed intemperie. Lo manovravano attraverso un sistema di funi e carrucole come, appunto, le vele di una nave.

La statua doveva essere un dono per Iside, divinità protettrice dei marinai.

Secondo un’altra leggenda è realizzata dai soldati dei Castra peregrina, sempre come ex-voto per Iside, che li aveva salvati da un naufragio.

Nel medioevo si perdono le tracce di questa scultura.

Un documento del 1484, la indica come motivo del nome della piazza e della chiesa antistante. Questo è un probabile riferimento ad alcuni resti rinvenuti presso Santa Maria in Domnica, dai quali, il cardinal Giovanni de’Medici commissiona ad Andrea Sansovino una copia tra il 1518 ed il 1519, prima che l’originale romano vada definitivamente perduto. La copia di Sansovino viene collocata su un basamento decorato con stemmi della famiglia Medici.

Nel 1931 si realizzano dei lavori di ampliamento della via.

La scultura è riadattata a fontana con l’aggiunta di una vasca ellittica con il fondo a mosaico in ciottoli di fiume e decorazioni. Anche il suo orientamento è modificato in senso perpendicolare alla facciata della chiesa.

Visita del Celio – Villa Celimontana

Adiacente a Santa Maria in Domnica troviamo l’ingresso di villa Celimontana, il bellissimo parco nato nel Cinquecento per volontà di Giacomo Mattei.

La storia

Quest’area in epoca romana era occupata dalle caserme dei vigiles, il corpo dei vigili del fuoco istituito da Augusto. Nel medioevo è coltivata ad orti e vigna.

La acquista Giacomo Mattei, nel 1533, come dono di nozze per sua figlia Claudia, sposa e cugina di Ciriaco Mattei. Proprio a Ciriaco, grande collezionista d’arte, si deve la prima sistemazione in parco.

È curioso notare come sul finire del Cinquecento, proprio sulla cima del Celio convivano due anime opposte e complementari della stessa epoca.

Nel 1580 infatti, mentre in Santo Stefano Rotondo Pomarancio e Antonio Tempesta stanno realizzando un catalogo figurativo di tutte le più strazianti sofferenze subite dai santi martiri, nel pieno spirito della Controriforma, dall’altra parte della strada Ciriaco Mattei dà vita ad un giardino ricco di angoli ameni e contemplativi, ancora espressione rinascimentale.

Vaso antico | ©Francesca Boccini

Scorcio del parco | ©Francesca Boccini

Un luogo in cui ninfei, fontane, uccelliere, un labirinto ed un boschetto si fondono in maniera armonica con lo spazio verde e scenografico, abitato da statue antiche o meno, che trova il suo apice nel villino, ancora cuore oggi del parco, e nella loggia dove era esposta la sua famosa collezione di antichità.

La villa e Roma

L’impegno caritatevole della famiglia fa sì che all’epoca, la proprietà dei Mattei sia conosciuta come punto di ristoro durante il pellegrinaggio alle Sette Chiese, istituito da San Filippo Neri: in quaresima, la famiglia apriva le porte della villa ai tanti pellegrini che vi prendevano parte.

Nel Seicento Villa Celimontana diventa celebre per la bellezza delle tante sculture e fontane con cui Girolamo Mattei arricchisce la proprietà. Pare che ne facessero parte anche due commissionate a Gian Lorenzo Bernini: una detta dell’Aquila, simbolo araldico della famiglia Mattei, e una detta del Tritone. Di entrambe si sono perse le tracce.

La villa è rimasta di proprietà della famiglia fino all’inizio dell’Ottocento, ha visto poi alternarsi vari proprietari fino al 1869, quando viene acquistata dal barone di Bavaria Riccardo Hoffmann. Gli verrà confiscata all’indomani della Prima Guerra Mondiale in quanto bene nemico.

Nel 1923, in vista dell’apertura al pubblico, gran parte delle sculture sono trasferite al Museo Nazionale Romano. Tre anni dopo, lo Stato dona il parco al Comune di Roma che affida la palazzina Mattei alla Società Geografica Italiana, che vi ha sede ancora oggi. Il parco apre definitivamente alla fruizione pubblica nel 1928.

Del progetto originario non è sopravvissuta che una minima parte.

La villa oggi

L’imponente ingresso della villa risale al 1931 in occasione dei lavori di ampliamento di via della Navicella: si tratta del portale di villa Giustiniani-Massimo al Laterano, demolito nel 1885 e qui riassemblato con alcune modifiche.

Percorrendo il viale intitolato a Nilde Iotti si giunge al villino Mattei: l’elegante palazzina rimaneggiata nei secoli, di cui è difficile intravedere l’originario aspetto tardo-rinascimentale.

Alla nostra sinistra troviamo l’obelisco Matteiano: un obelisco egizio che reca il nome di Ramsete II a geroglifici sulla parte superiore.

Proviene, insieme a quello oggi in piazza della Rotonda, dal tempio del Sole di Eliopoli.

È stato portato a Roma per essere collocato nel tempio di Iside, insieme all’obelisco oggi alla Minerva ed a quello in via delle Terme di Diocleziano.

Nel XIV secolo si trovava ad ornamento della scalinata del Campidoglio e fu poi donato dal Consiglio Segreto del Comune Capitolino a Ciriaco Mattei.

Dobbiamo l’attuale collocazione al principe Manuel Godoy, proprietario di Villa Celimontana nel 1817, ed è legata ad un macabro episodio.

Si narra che durante i lavori di spostamento, un operaio fu travolto dal basamento.

Il blocco era talmente pesante che non riuscirono più a spostarlo e, per liberare il pover’uomo, dovettero amputargli le braccia.

Secondo la leggenda, si trovano ancora là sotto.

Così come, secondo la tradizione, nella sfera metallica in cima all’obelisco sarebbero conservate le ceneri dell’imperatore Augusto.

La fontana

L’unica fontana appartenente al giardino seicentesco – la Fontana del Fiume – è oggi visibile dall’affaccio che si raggiunge lasciandoci alle spalle l’obelisco. In peperino, costituita da una vasca di forma ellittica con un fondale in muratura è sormontata da una statua di figura maschile distesa, tipica delle divinità fluviali dell’antichità classica, che imbraccia una cornucopia da cui sgorgava l’acqua.

Secondo alcuni si tratta della personificazione del fiume Nera.

Oggi la fontana è chiusa dietro una cancellata, la possiamo vedere solo dall’alto.

Girando all’interno della villa ci imbattiamo in tracce dello splendore di una volta: i sentieri disegnano un percorso tra pini marittimi e palme, le due colonne antiche in rarissimo porfido verde sembrano inquadrare la vista del villino Mattei, giovani querce si alternano ad alberi secolari, camminiamo tra statue acefale e memorie romane, tra il tempietto neogotico voluto da Hoffmann che pare far da contraltare al dolmen innalzato sui resti della Basilica Hilariana.

Resti della Basilica Hilariana | ©Fabio Magno

Tempietto gotico | ©Fabio Magno

Ogni elemento affascina il nostro sguardo e ci lascia sospesi nel tempo.

Ritornando all’ingresso, ci dirigiamo a sinistra lungo via della Navicella che diventa via Claudia, dopo l’arco di Dolabella.

Visita del Celio – Resti del tempio del Divo Claudio

Costeggiamo i resti del tempio del Divo Claudio e respiriamo una grandiosità di cui oggi restano solo tracce.

Costruito a partire dal 54 d.C. sulle pendici settentrionali del Celio ad affacciare sulla piana su cui sarebbe sorto il Colosseo trent’anni dopo, il tempio dedicato all’imperatore Claudio era un complesso di dimensioni colossali, di cui conosciamo l’aspetto grazie alla Forma Urbis Severiana (la pianta di Roma realizzata in scala 1:246 tra il 203 e il 211). Il tempio, circondato da un portico e giardini, si innalzava su un terrazzamento contenuto da un possente basamento, di cui possiamo vedere i resti qui lungo via Claudia. Doveva essere un qualcosa di pazzesco e monumentale.

Visita del Celio – I sapori nei dintorni

Da queste parti ci è piaciuto molto un posticino che si trova in una traversa dello Stradone di San Giovanni – noi romani la chiamiamo ancora così via di San Giovanni in Laterano. Ci siamo fermati al Bocconcino in via Ostilia per un aperitivo, ma siamo stati così bene da volerci tornare per il provare il resto. Piccola trattoria dove abbiamo trovato gentilezza e cortesia, un’attenta selezione dei prodotti, tanta cura e amore nel proprio lavoro.

Visita del Celio – Info utili

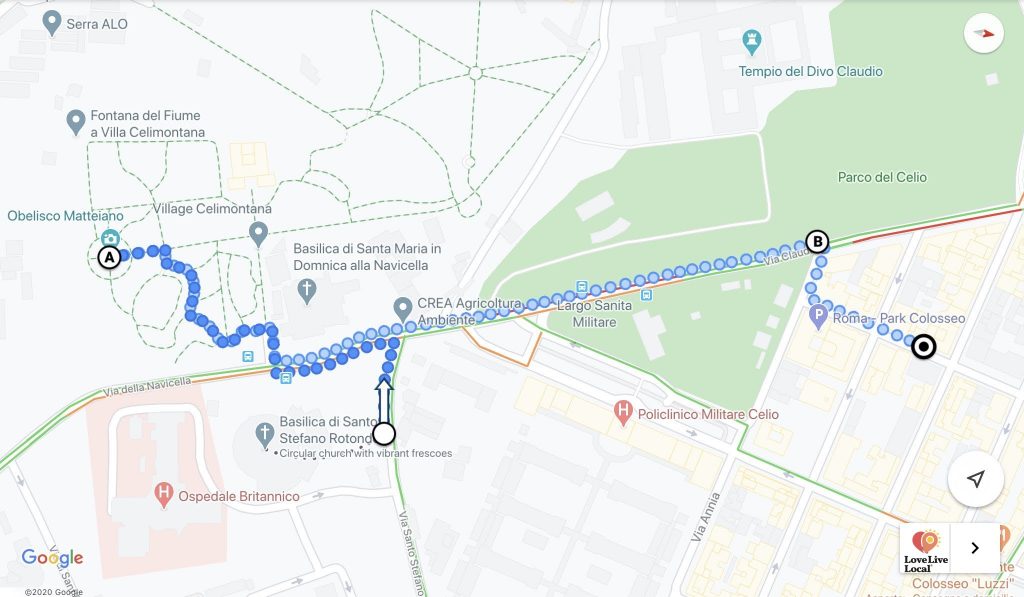

Ecco gli orari e i giorni per programmare la tua visita del Celio. Se desideri saperne più, commenta qui sotto o contattaci sui social! Apri la mappa e ottieni il percorso.

- S. Stefano Rotondo. Aperta dal martedì alla domenica. Orario estivo 10-13 e 15:30-18:30. Orario invernale 10-13 e 14-17. Ad agosto resta chiusa 3 settimane dalla settimana prima di Ferragosto a quella successiva.

- Villa Celimontana. Aperta tutti i giorni dall’alba al tramonto.

Ti è piaciuta la visita del Celio?

Cerchi idee per altri luoghi da visitare a Roma?

Ecco le nostre local tips in giro per Roma, o per un Fuori Porta da provare!

Commenta qui sotto o contattaci sui social!

#LoveLiveLocalIta #Localtrotters

❤️

4 commenti

Complimenti a Francesca e Fabio,fate scoprire dei paesaggi e dei monumenti incantevoli!

Grazie Vittoria!

Stiamo trovando tanti bei posti e non vediamo l’ora di condividerli.

?

[…] In città […]

[…] In città […]

Comments are closed.